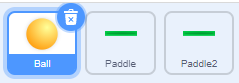

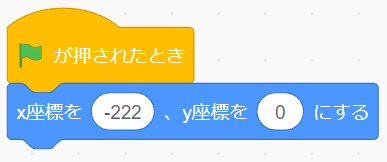

先週の二子玉川校のエキスパートコースでは、これまで子どもたちが慣れ親しんできたScratch(スクラッチ)を一度離れ、新たなツールとしてRoblox(ロブロックス)を使った学習に挑戦しました。

Scratchでは主に2Dのゲームや制作に取り組んできましたが、Robloxでは本格的な3Dゲーム制作が可能になります。これにより、子どもたちはより広く、より自由な発想で世界を作ることができるようになります。

まずは3D空間に慣れるところからスタート!

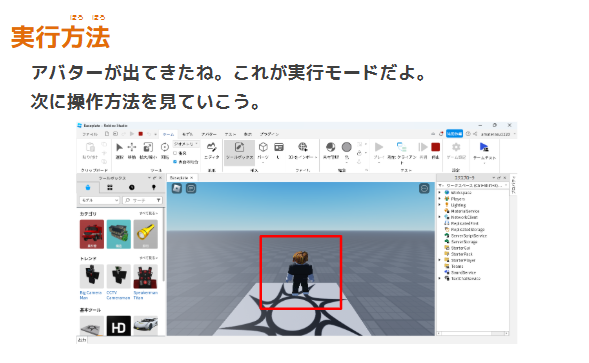

初めてのRobloxということで、まずは3Dの視点移動やカメラ操作に慣れるところから始めました。Scratchとは違い、上下左右だけでなく、奥行きのある空間を操作する必要があるため、最初は少し戸惑い気味の子もいました。しかし、キーボードを使って何度も視点を動かすうちに、すぐにコツをつかみ、スムーズに操作できるようになりました。

Scratchとの違いを楽しみながら、パーツ・モデルの追加に挑戦!

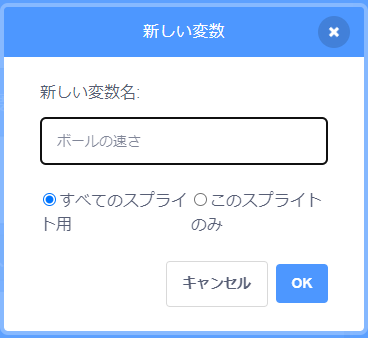

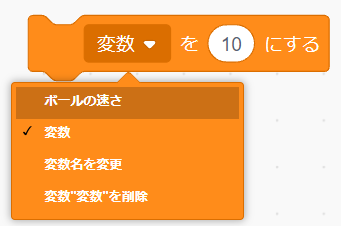

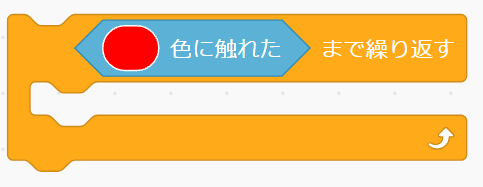

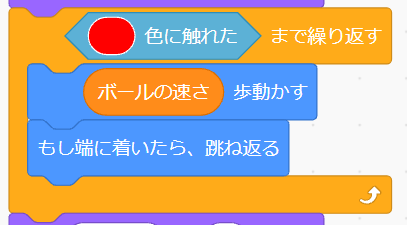

視点移動に慣れたあとは、Robloxでの「パーツ」や「モデル」の追加にチャレンジしました。これは、Scratchにおける「スプライト」と似たような存在で、ゲーム内のキャラクターや建物、オブジェクトなどの基礎になります。子どもたちは、自分の作りたい世界を思い描きながら、好きな形のパーツを置いたり、大きさや色を変えたりと、試行錯誤しながら作業に取り組んでくれました。

パーツ同士の組み合わせや配置を工夫しながら、それぞれが自分だけの3D空間を形にしていく様子は、とても頼もしく、楽しさにあふれていました。

子どもたちの可能性を広げるRoblox学習、今後も継続予定!

今回の授業では、Robloxの基本的な操作や考え方に触れただけではありますが、それでも子どもたちの発想力や創造力が大きく広がる手ごたえを感じることができました。Scratchで得たプログラミングの基礎があるからこそ、Robloxのより複雑な世界にもスムーズに入っていけたのだと思います。

これからも、子どもたちの成長に合わせて、楽しく・実践的に学べるプログラミング体験を提供してまいります。次回のRoblox学習も、ぜひお楽しみに!